ドラゴンボーンモジュール

ドラゴンボーンという名のモジュールレイアウトです。

ピクニックモジュールはカバン一つで持ち運べていいのですが、レールレイアウトとしては変化に乏しい。また、スチール棚レイアウトも含めてこれまでのレイアウトはいずれも直線が短くて、長い客車は3両くらいが限度というところに不満がありました。長い直線を走る長編成…あこがれます。しかし、限られた部屋のスペースの中では固定レイアウトでは難しい。そこでモジュール式に。また、スチール棚レイアウトも未完成の中で、面積が広いといつまでも完成しない危険もありそうです。思い切って、幅10cmの細長いモジュールにしてみたらどうだろう…。

220モジュールの先例にならって、各モジュールは複線にして、エンドループモジュールをつなげばドッグボーンとして、カーブモジュールをつなげば複線オーバルとして、と両用を狙ってみました。直線モジュールは長さ880mm。それを4本。…となると長さは4mを超えます。ならば、犬の骨ならぬ竜の骨ということで、ドラゴンボーンモジュールと名付けました。

以下、まず制作中の状態からご覧いただきます。

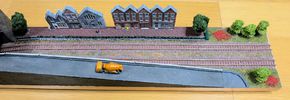

直線4つとエンドループ2つ、カーブ4つ(120°2つ、30°2つ)です。バラスト撒きが途中までできた状態です。駅部分にプラットホームがありますが、これも置いてあるだけです。地形も樹木も建物もまったくまだの、素材むき出しの状態です。

様々な形のドラゴンボーンに組んだ状態。左端はカーブモジュール以外を、その他は全モジュールを使っています。直線モジュールの順序も含めるとかなりのバリエーションが可能です。

これはエンドループを使わず、複線オーバルとして組んだ状態。右のような菱形もできます。

作成途中の写真です。板は15mm厚の杉板です。杉にしたのは、軽いのと、柔らかくて加工しやすいため。レールはエンドループで自分で68mmに切ったものを使った他は、規格のものをそのまま使っています。レールにはさび色を塗りました。一番右は試験走行中。

モジュールの構造です。接続には、220モジュールにならって、KATOのUNITRACKを使っています。「端数線路セット」(20-091)という短いのを使いました。

駅モジュールに電源入力のジャックがあります。一番右の赤いスイッチは、本線と待避線のポイント切り替え。ここはギャップを切ってあります。その隣のジャックはポイント用の電源で、9VDCを入れて使っています。その隣のジャックはレールへの給電用。その隣のスイッチが右に倒れていると、このジャックから複線の両方へ(逆向きに)給電します。スイッチが左に倒れていると、複線の向こう側は左端のジャックからの給電になり、複線オーバルの時に二つの電源による独立したコントロールが可能なようにしました。

手作業ということで精度が悪く、接続の組み合わせ方によって、接続部の線路が微妙に位置がずれたりして、今はまだ微調整中というところです。でも一応走ります。長編成が直線ないしR490の緩いカーブを通ってくるところはやっぱりいいです。

プラットホームの照明

プラットホームを少し伸ばすとともに、プラットホームの屋根に照明を仕込んでみました。

左の写真は作業途中で、半分だけ照明を入れた状態です。

もともとは照明を入れるつもりがなく、屋根を固定してしまっていたので、屋根の上から梁を乗せてその下側にチップLEDをつけて光らせるという方法を取りました。

屋根の全体が透明なプラスチックなので、角度によっては屋根全体が光って見えます。屋根を組み立てる前ならもうちょっと別の方法もあったかと思いますが…。

作成途中の様子です。プリント基板用の板を細長くカットし、4箇所で1mmほど銅箔を削り、ハンダを薄く乗せておいて、そこに1608の黄色のチップLEDを乗せて、ピンセットで挟んでおいて、もう一度ハンダごてを当ててハンダを溶かす、という方法で作りました。電源がACアダプタからの9VDCで、4つのLEDを直列につないだので、一つあたり2.25Vでちょうどいい、というわけです。

矢印の4箇所で屋根の側に穴を開けてそこへLEDが納まるようにしています。

人形も配置して、少し雰囲気が出てきたかと思います。

設置方法を改善

これまでは、

床に直接置いたり → 低すぎて地面に近い目線で見られない

家具転倒防止ポールを足にしたり → ぐらつくし、あまり高くできない

ということで、設置方法に難がありました。

そこで、壁際の本棚に取り外し可能な支え板を付けて、そこに直線モジュールを棚板のように乗せるという方法をやってみました。カーブモジュールやエンドループモジュールはそれでは支えられないので、机や椅子の上に家具転倒防止ポールを乗せて支えていて、この部分はまだ不完全ですが、直線部が安定しているし足がないので邪魔にならないというだけでもかなり改善されました。高さも、いすに座ってちょうど目線より少し下に線路面が来るようにして、ずいぶん見やすくなりました。

一番右の写真は、支え板の様子です。100円ショップで買ってきたプラスチックの棚板の支え板を流用し、木でガイドを付けました。矢印部分に穴を開けて、本棚の柱に少し頭を出すように付けた木ねじをこの穴に入れて支えるようになっています。簡単に取り付け、取り外しができるのがミソです。

走行の様子 → dragonbone1.wmv(422)

直線モジュールに田舎の情景

設置方法も定まって来たので、いよいよ情景作りに入りました。まずは手始めに直線モジュールの一つに田舎の情景を作ってみました。

左は真ん中の牧場部分。牛の親子がいます。

その右は森の部分。木陰に食うか食われるかの世界が静かに展開中?子鹿は気づいていないようですね。

右2つは小屋と畑の部分。一仕事終えて愛犬とともに帰宅の途に。豚の親子はN用なのでちょっと大きすぎますが、丹精の結果と思いましょう。煙突のある小屋もN用なので、ドアとか大きすぎるのでごまかしてあります。

地面には最近知ったグレインペイントという、ざらざらした粒子の入った水性塗料を使用。ただ塗るだけでそれらしい表面になるので便利です。乾かないうちに適当にパウダーを撒けばできあがり。木は、最近eBayで安く出てる中国製のものを使いましたが、悪くないと思います。広葉樹の方はちょっと色が浅いというか派手目ですが、不自然なほどではありません。

今後順次、各モジュールに情景を作っていく予定です。

古城のある風景

直線モジュールの1つを古城のある風景にしてみました。

線路で挟まれた部分と奥右側に岩山を作り、古城とそこへの石橋とレストランを配置、麓には駐車場とそこへの踏切を設けました。反対側には湖を。

岩山は発泡スチロールをざっと整形してからはんだごてで表面をゴツゴツした感じに処理してみました。もう一工夫必要な感じですね。

古城は、軽石を削って作りました。表面の質感やどうしても生じる欠けによって自然に風化した感じが出ます。(軽石細工はすごく細かな粉塵が出るので、よほど強力に換気するか、できれば屋外での作業がいいです。)

石橋は厚紙で、レストランはスチレンボードとKibriの屋根素材板で自作しました。ドラゴンボーンモジュールは奥行きが10cmしかないので、レストランは途中で切れています。(全体を作らなくていいので工作はラクです。^^)

踏切は、ARTITECのレジンキットのものを使ってみました。遮断機は残念ながら動きません。

古城では結婚式が。レストラン前にはアイスクリーム屋のおじさんが屋台を出していますが、それを横目に急ぐ親子は、結婚式に遅れているのでしょうか。

町の情景

長らく進展のなかったドラゴンボーンですが、2014年のBaden谷九の運転会に向けて、裸のままだった一つのモジュールにようやく情景を作成しました。

公園と市街地と線路をまたぐ道路です。市街地の建物は、奥行きがない紙のキットを使用しました。

エンドループ1〜山の情景

2015年のBaden谷九のイベント「Osaka Z Day 2015」に向けて、残っていた二つのエンドループの制作をおこないました。一方は山の情景です。

レールはトンネルの中とし、池、滝、山小屋、城跡?などを配置しました。

エンドループ2〜街の情景

もう一方のエンドループは街の情景です。水路から丘の上の塔まで、高低差を付けてみました。

照明を仕込んだので、夜景も楽しめます。

トップ スチール棚レイアウト スチール棚レイアウト(2) スチール棚レイアウト(3) ティーテーブルレイアウト ピクニックモジュール ピクニックモジュール2 ブックレイアウト トランクレイアウト ドラゴンボーンモジュール 220モジュール RZモジュール Zon1 Pike458 カウンターモジュール ボックスレイアウト 田毎ボックスレイアウト ポップアップトランクレイアウト 灯台レイアウト 駄菓子屋ビンレイアウト 大池駅前トランクレイアウト 棚田レイアウト A5ケースレイアウト 3Dデータ Zゲージのメンテナンス Tips Widget